Im April 2025 veranstaltete das Deutsche Archäologische Institut (DAI) mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW) und des Leibniz-Zentrums für Archäologie (LEIZA) einen Online-Workshop mit dem Titel „Gestern-heute-morgen: Wo steht der Schutz des kulturellen Erbes 2030?“

Dieser Workshop, der im Rahmen des europäischen Projekts PROCULTHER-NET2 organisiert wurde, basierte auf einem Format, das 2020 für die Organisation der ersten Arbeitsgruppen verwendet wurde, die Kulturerbe- und Katastrophenschutzexperten in Deutschland im Rahmen des Projekts KulturGutRetter zusammenbrachten. Fünf Jahre nach diesen Treffen war es das Ziel, beide Sektoren, einschließlich ehemaliger und neuer Teilnehmer, erneut zusammenzubringen, um über vergangene Errungenschaften zu reflektieren, über aktuelle Entwicklungen zu berichten und gemeinsam über zukünftige Perspektiven nachzudenken, um die Zusammenarbeit, die Bereitschaft und die Reaktionskapazitäten für das kulturelle Erbe in Krisen zu verbessern. An jedem Tag des Workshops waren über 40 Teilnehmer anwesend, insgesamt kamen über 50 Teilnehmer aus dem Katastrophenschutz und dem Bereich des kulturellen Erbes.

Tag 1 - 10. April, 2025

Der erste Tag begann mit drei Präsentationen, die den globalen Rahmen des Workshops absteckten.

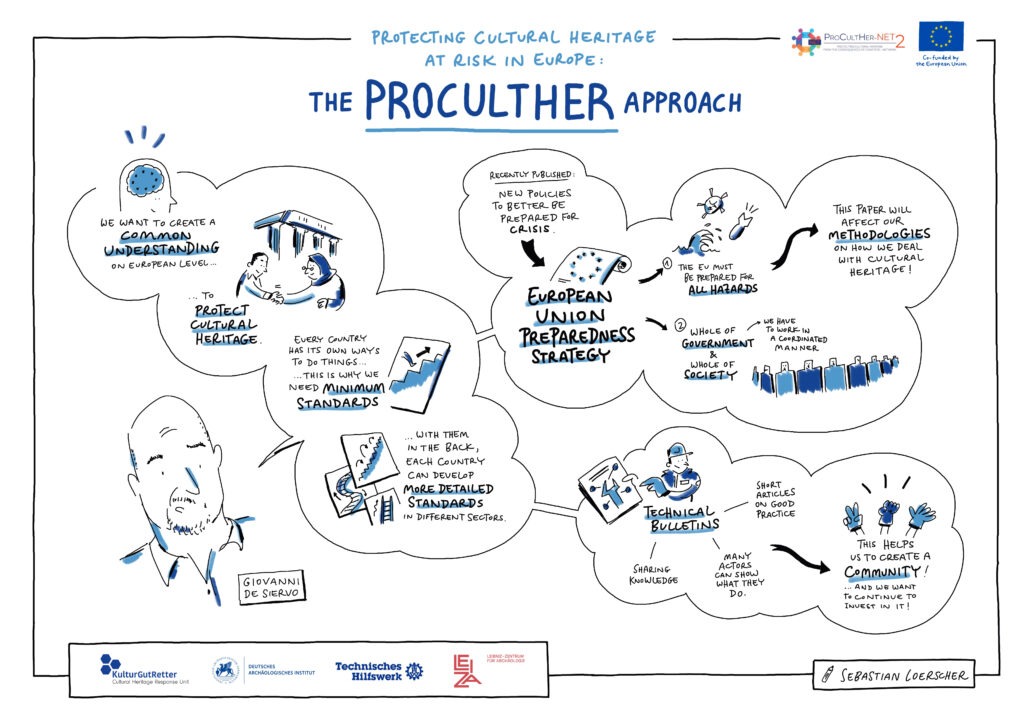

Giovanni de Siervo, Projektleiter, Referat Internationale Beziehungen und Aktivitäten – Italienische Katastrophenschutzabteilung, stellte die europäische Dimension des Schutzes des kulturellen Erbes vor und ging dabei insbesondere auf den PROCULTHER-Ansatz ein, der im Rahmen mehrerer Projekte entwickelt wurde. Es wurde betont, dass ein gemeinsames Verständnis und Minimal Standards erforderlich sind und dass sich der Schutz des kulturellen Erbes in die Bereitschaftsstrategie der Europäischen Union einfügt. Die Teilnehmer wurden aufgefordert, die vom PROCULTHER-NET2 entwickelten Instrumente für den Wissensaustausch zu konsultieren und dazu beizutragen, z. B. die „Key Elements of a European Methodology to address the Protection of Cultural Heritage during Emergencies“ und die Technical Bulletins (#1, #2, #3, #4).

Der nächste Vortrag wurde gemeinsam von Tobias Busen (Deutsches Archäologisches Institut) und Alicia Rehberger (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk) gehalten, die die beiden deutschen Konsortialpartner in PROCULTHER-NET2 vertreten. Ihr Beitrag konzentrierte sich auf die neuesten Entwicklungen des KulturGutRetter-Projekts, in dem sie gemeinsam mit LEIZA die Cultural Heritage Response Unit (CHRU) entwickeln, die weltweit zum Schutz von mobilem und immobilem Kulturerbe nach einer Katastrophe durch natürliche oder vom Menschen verursachte Gefahren eingesetzt werden soll. Dazu gehören Schulungen und Übungen für die neu rekrutierten Freiwilligen (Online-Kurriculum, Vollübung in Deutschland, Teilnahme an der EU-MODEX in Venedig…), die Feinabstimmung der Spezialausrüstung (mobiles Labor für die Notfallkonservierung, Instrumente zur Schadensbewertung für immobiles Kulturerbe, IT und Software für die Dokumentation) und die Entwicklung von Standard Operating Procedures (SOP).

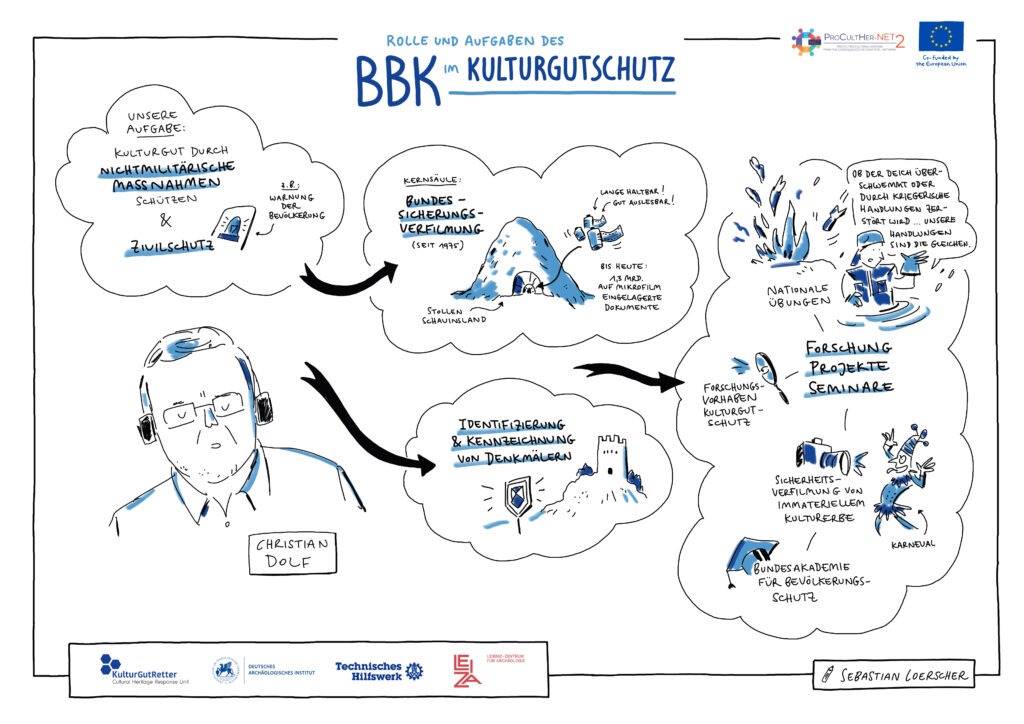

Den dritten und letzten Vortrag des ersten Tages hielt Christian Dolf, Beauftragter für den Kulturgüterschutz nach der Haager Konvention – Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BBK). Er unterstrich die Rolle des BBK beim Schutz des kulturellen Erbes durch Zivilschutz und Katastrophenschutz. Das kulturelle Erbe in Deutschland wird identifiziert und gekennzeichnet und seit 1975 auch auf Mikrofilm dokumentiert. Zu den aktuellen Entwicklungen gehören die Dokumentation des immateriellen Kulturerbes auf Mikrofilm, die Organisation nationaler Übungen sowie die Forschung und Ausbildung im Bereich des Denkmalschutzes.

In einer kurzen Fragerunde hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, auf die drei Vorträge zu reagieren und sich mit den Referenten auszutauschen.

Anschließend wurden die Teilnehmer je nach ihrem Fachwissen in drei thematische Arbeitsgruppen aufgeteilt: Mobiles Erbe, immobiles Erbe, IT & Daten. Die Gruppen wurden von Mitarbeitern des Organisationsteams moderiert. Ziel war es, bewährte Praktiken, Lücken und mögliche Wege zu identifizieren.

– Gruppe 1 – „Mobiles Kulturerbe“ diskutierte über Notfallpläne, Minimal Standards, die Rolle von „Notfallgruppen“ bei der Organisation gemeinsamer Schulungen und die Einbeziehung von nicht spezialisiertem Personal und Beiwohner.

– Gruppe 2 – „Immobiles Erbe“ diskutierte die Vor- und Nachteile einer schnellen Schadensbewertung auf Papier oder in digitaler Form und betonte die Notwendigkeit, mehr Austauschmöglichkeiten in die föderale Struktur Deutschlands einzubinden (wie z.B. das Portal Notfallverbuende.de)

– Gruppe 3 – „IT & Daten“ diskutierte die Kompatibilität von Datenbanken und die Notwendigkeit, minimale internationale Standards zu erreichen, um den Austausch und die Wiederverwendung der gesammelten Daten zu erleichtern.

Tag 2 - 11.April 2025

Der zweite Tag verlief nach dem gleichen Schema. Der erste Vortrag wurde von Almut Siegel und Alke Dohrmann, Projektleiterinnen von SiLK, über die Zusammenarbeit von Notfallverbünden mit Blaulichtorganisationen gehalten. Es wurde eine Umfrage an das Netzwerk der Notfallverbünde in Deutschland geschickt, um besser zu verstehen, wie sie mit Katastrophenschutzorganisationen zusammenarbeiten. Die Feuerwehr stand an erster Stelle, obwohl systematische Besuche vor Ort und die gemeinsame Nutzung von Notfallplänen noch fehlen. Auch die Polizei, die Armee und das THW wurden genannt. Anschließend wurden einige bewährte Verfahren vorgestellt: der Notfallcontainer in Köln, die standardisierte Ausrüstung in Thüringen, die regelmäßigen runden Tische in Berlin…

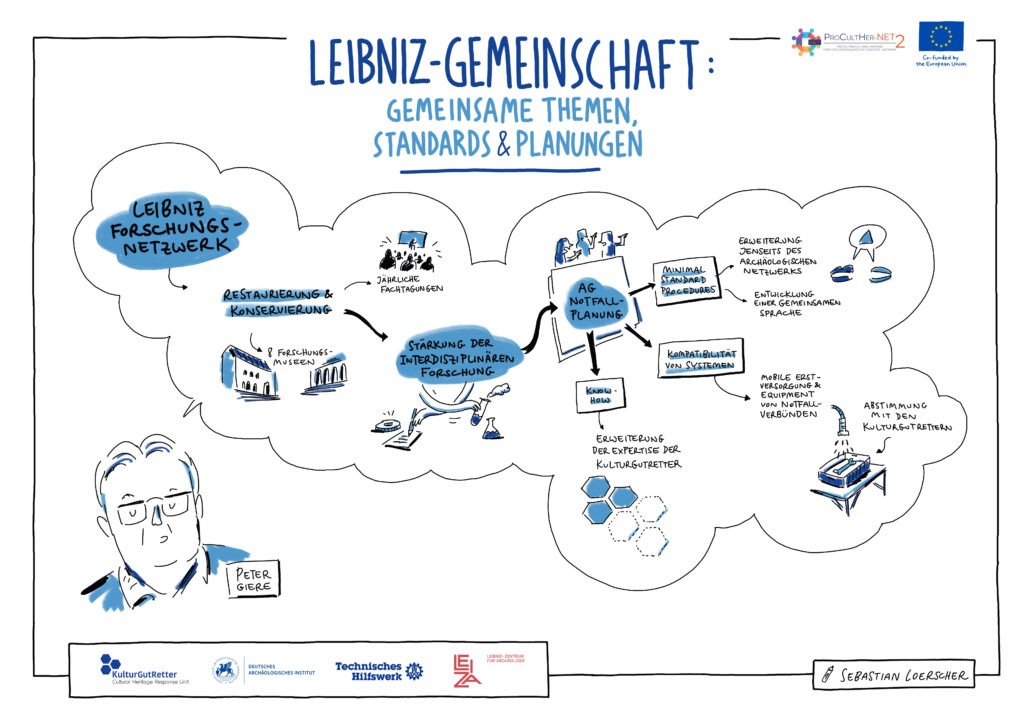

Im zweiten Vortrag wurden die von der Leibniz-Gemeinschaft entwickelten gemeinsamen Themen, Standards und Planungen vorgestellt. Peter Giere vom Museum für Naturkunde Berlin und Sprecher für Notfallplanung im Netzwerk der Restauratoren der Leibniz-Forschungsmuseen erläuterte, wie die Standards durch jährliche Evaluierungen und interdisziplinäre Forschung gestärkt werden. Eine Arbeitsgruppe Notfallplanung bringt die 8 Leibniz-Forschungsmuseen zusammen, um an minimalen Standardverfahren zu arbeiten, die Kompatibilität der Systeme zu testen (zum Beispiel zwischen den Notfallverbünden und KulturGutRetter) und Know-how mit anderen Projekten zu teilen. LEIZA, eines der Leibniz-Forschungsmuseen, ist damit einer der drei Projektpartner von KulturGutRetter.

Der letzte Vortrag befasste sich mit dem kürzlich erschienenen „Einsatzhandbuch Kulturgut“, herausgegeben vom Verband der Restauratoren (VdR). Nadine Thiel, Leiterin der Abteilung Konservierung im Historischen Archiv der Stadt Köln und Mitglied des Präsidiums des VdR. Das Handbuch ist praxisnah und einfach zu handhaben, vor allem in Notfällen. Es beschreibt die grundlegenden Maßnahmen, die in der Vorbereitungsphase, während des Notfalls und bei der Wiederherstellung zu ergreifen sind.

Im Anschluss an die Präsentationen fand eine Fragerunde statt.

Die letzte Sitzung des Workshops war den Arbeitsgruppen gewidmet, die sich mit Querschnittsthemen befassten:

– Gruppe 4 – „Ausbildung und Praxis“ erörterte, wie der Schutz des kulturellen Erbes besser in die Lehrpläne der Universitäten eingebettet werden kann, indem die Professoren geschult, die Studenten sensibilisiert und Kurse entwickelt werden. Verschiedene Lehrformate wie Praxis, Theorie und E-Learning sollten nebeneinander bestehen, ebenso wie regelmäßige Online-Veranstaltungen, Vortragsreihen und Sommerschulen. Ziel ist es auch, die Verbindungen zwischen den Disziplinen zu verbessern: Archäologie, Restaurierung, Architektur, Kunstgeschichte…

– Gruppe 5 – „Einsatzvoraussetzungen und Wissenstransfer“ befasste sich mit Themen wie den ethischen Grundsätzen, die Einsätze leiten sollten, insbesondere bei Einsätzen im Ausland. Auch die Frage, wie mit spontanen Spenden umgegangen werden soll, wurde angesprochen und mit Beispielen aus Notre-Dame und dem Hochwasser im Ahrtal 2021 illustriert.

– Die Gruppe 6 – „Engagement und spontane Helfer“ konzentrierte sich auf die Verfahren für das Onboarding der notwendigen Freiwilligen, die während eines Einsatzes ihre Unterstützung anbieten. Dies betrifft schnelle Schulungsmaßnahmen, aber auch Fragen der Unterbringung/Verpflegung, der persönlichen Sicherheitsausrüstung und der psychosozialen Betreuung nach dem Einsatz.

Diese zwei halben Tage des Austauschs ermöglichten es, das deutsche nationale Netzwerk zu stärken, bewährte Praktiken auszutauschen und Themen zu identifizieren, bei denen die Zusammenarbeit zwischen Experten des Katastrophenschutzes und des Kulturerbes fortgesetzt werden sollte.

2 Kommentare

Kommentare sind geschlossen.